丹生(たんじょう)神社

嬉野市塩田町馬場下甲3657-3(平成23年11月4日)

東経130度2分39.81秒、北緯33度7分26.39秒に鎮座。

この神社は塩田小学校の西約300m、28号線に面して鎮座しています。

入口には神橋が架かり、拝殿に至るまでの参道には大きな灯籠や三基の鳥居が建ち並ぶ様は壮観です。境内は綺麗に整備され、左には御堂や手水舎が、右には社務所が配されています。

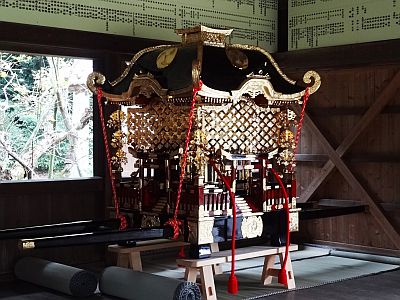

拝殿前には子育て中の狛犬が居り、開放的な拝殿内には自然木の切り口を生かした素敵な額が掛かり、綺麗な彩色が残った天井絵が描かれ、素晴らしい御神輿も披露されています。本殿は背後の杜と良くマッチした荘厳華麗な造りで、この地域の丹生神社の御本社としての格式が感じられます。

尚、例大祭は神輿を中心に、道踊りや獅子舞、鐘浮立等で行列を創り、2.5kmも離れた下宮を二日間で往復する、一大祭事となっている様です。

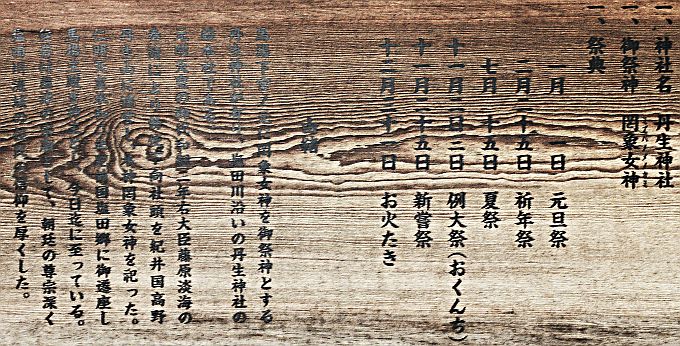

御祭神:罔象女神

祭礼日:1月1日・元旦祭、2月25日・祈念祭、7月15日・夏祭、11月2・3日・例大祭(おくんち)、11月25日・新嘗祭、12月31日・お火たき

境内社:地神他

由緒:馬場下宮ノ元に罔象女神を御祭神とする丹生神社が有り、塩田川沿いの丹生神社の総本社である。

仁明天皇の御代和銅2年右大臣藤原淡海の奏請により勅使下向社頭を紀伊国高野丹生山に造営し、水神罔象女神を祀った。仁明天皇承和2年肥前国塩田郷に御遷座し馬場主殿を神主とし、今日迄に至っている。

往昔は藤津の宗廟として、朝廷の尊崇深く塩田川流域の住民の信仰を厚くした。

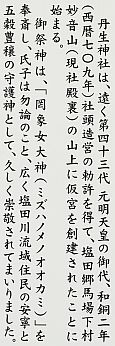

丹生神社は、遠く第43代 仁明天皇の御代、和銅2年(709)社頭造営の勅許を得て、塩田郷馬場下村妙音山(現社殿裏)の山上に仮宮を創建されたことに始まる。

御祭神は、「罔象女大神」を奉斎し、氏子は勿論のこと、広く塩田川流域住民の安寧と五穀豊穣の守護神として、久しく崇敬されてまいりました。…後略…。(「丹生神社 千三百年式年大祭 奉賛会 趣意書」より抜粋)

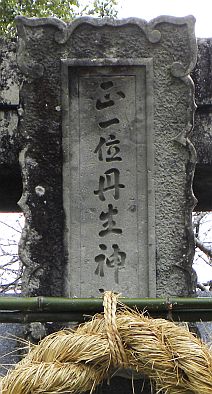

| 一の台輪鳥居 |

鳥居に掛かる額

「正一位丹生神社」 |

|

|

| 参道の様子 |

|

| 二の台輪鳥居 |

鳥居に掛かる額

「正一位丹生大明神」 |

|

|

| 境内の様子 |

|

| 参道の様子 |

|

| 三の台輪鳥居 |

鳥居に掛かる額 |

|

|

拝殿前、嘉永元年生まれの狛犬

塩田型の狛犬で、阿吽共に子育て中で、阿は背中で子狛を遊ばせ、吽は授乳中の様です。鋭い牙を持ちながらも、親としての愛情に満ちた表情が伺えます。爪の先まで丁寧に彫られ、行き届いた心遣いの感じられる作品です。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| (嘉永元年(1848)戊申9月吉日建立) |

| 拝殿 |

|

| 拝殿内の様子 |

|

| 拝殿天井絵 |

|

| 拝殿に掛かる額 |

拝殿内に置かれた御神輿 |

|

|

| 本殿 |

|

| 中央、地神 |

七福神 |

|

|

| 御神馬 |

神牛 |

|

|

| 御堂 |

|

![]()