稲主神社

武雄市北方町志久木ノ元(平成23年11月4日)

東経130度4分17.74秒、北緯33度13分3.93秒に鎮座。

この神社は34号線・北方支所前信号から北に入るとすぐ目の前に鎮座しています。

小丘上に造られた境内には大樹が茂り、大きな鎮守の杜を形成しています。入口には一の台輪鳥居が立ち、歩行者専用の神橋を渡ると、飛び狛が乗る灯籠が立ち、下の境内入口には二の台輪鳥居が建立されています。此処には飛び狛が乗る灯籠、御神馬、牛像等の奉納物があり、上の境内へと上がる石段途中にも石像米俵が奉納されています。

上の境内入口では明治31年生まれの狛犬が睨みをきかせ、千鳥破風・唐破風付きの拝殿、透かし塀内の本殿が華麗且つ重厚な姿を見せています。

社殿左右には山神社、最上稲荷神社等が祀られ、特に右手の最上稲荷神社には、狛犬が乗った灯籠や肥前狛犬など、見応えのある石造物が置かれています。

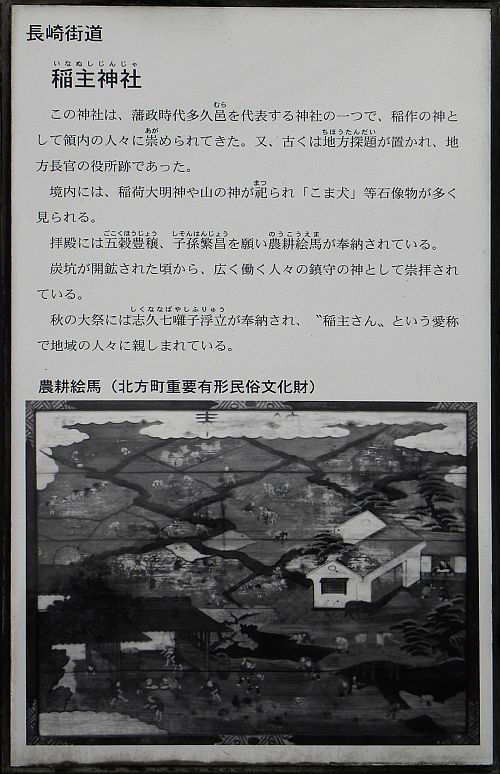

この社は藩政時代の多久村を代表する神社の一つで、古くは地方探題が置かれた地方長官の役所跡でした。秋の大祭には志久七囃子浮立が奉納され、『稲主さん』という愛称で地域の人々に親しまれています。志久七囃子浮立は、演目が7曲あることから七囃子浮立とよばれ、演者は主にこども達だそうです。

御祭神:倉稲魂命、木之元氏霊神

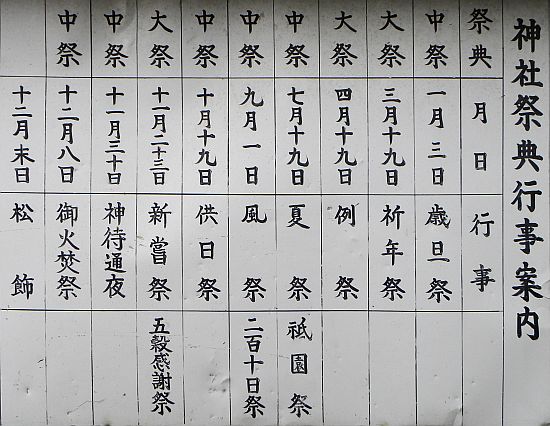

祭礼日:1月3日・歳旦祭、3月19日・祈念祭、4月19日・例祭、7月19日・夏祭(祇園祭)、9月1日・風祭(二百十日祭)、10月19日・供日祭、11月23日・新嘗祭(五穀感謝祭)、11月30日・神待通夜、12月8日・御火焚祭、12月末日・松飾

境内社:山神社、最上稲荷神社他

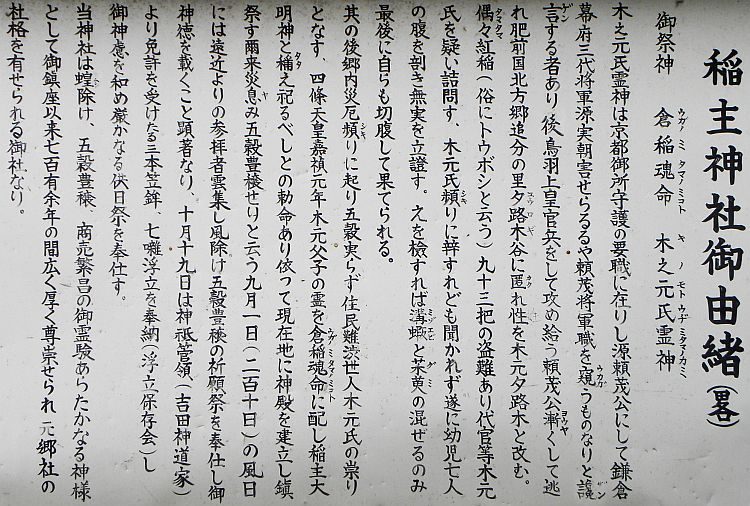

由緒:木之元氏霊神は京都御所守護の要職に在りし源頼茂公にして鎌倉幕府三代将軍源実朝殺害せらるるや頼茂将軍職を窺うものなりと讒言する者あり 後鳥羽上皇官兵をして攻め給う 頼茂公漸くして逃れ肥前国北方郷追分の里夕路木谷に匿れ姓を木元夕路木と改む。

偶々紅稲93把の盗難あり 代官等木元氏を疑い詰問す。木元氏頻りに辨すれども聞かれず 遂に幼児7人の腹を剖き無実を立証す。之を検すれば溝蝦と茱萸の混ぜるのみ 最後に自らも切腹して果てられる。

其の後郷内災厄頻りに起り五穀実らず住民難渋 世人木元氏の祟りとなす。四條天皇嘉禎元年 木元父子の霊を倉稲魂命に配し稲主大明神と称え祀るべしとの勅命あり 依って現在地に神殿を建立し鎮祭す 以来災息み五穀豊穣せりと云う 9月1日(210日)の風日には遠近よりの参拝者雲集し 風除け五穀豊穣の祈願祭を奉仕し 御神徳を戴くこと顕著なり。10月19日は 神祇管領(吉田神道家)より免許を受けたる三本傘鉾、七囃浮立を奉納(浮立保存会)し 御神徳を和め 厳かなる供日祭を奉仕す。

当神社は蝗除け、五穀豊穣、商売繁盛の御霊験あらたかなる神様として 御鎮座以来700有余年の間 広く厚く尊崇せられた 元郷社の社格を有せられる御社なり。

| 社頭 |

|

| 入口二立つ一の台輪鳥居 |

鳥居に掛かる額 |

|

|

| 神橋 |

|

灯籠の上に乗る飛び狛さん

阿は胴体部分が欠け、吽は剥落が酷くて石の塊のように見えます。 |

|

|

|

|

| 参道の様子 |

|

| 参道左に纏められている天照太神宮 |

|

| 石段参道 |

|

| 下の境内入口に立つ二の台輪鳥居 |

|

| 下の境内の様子 |

|

| 天神様の神使い・牛像 |

御神馬像 |

|

|

| 上の境内へと続く石段参道と境内入口 |

|

| 石段参道左右に置かれた米俵 |

|

|

上の境内入口に居る明治31年生まれの狛犬

まん丸な目と頬のふくらみから、どことなく楽しさを感じる狛犬です。上半身が逞しく、筋肉の瘤も残り、足先の盛り上がりなどから力強さが強調されています。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| (明治31年(1898)3月吉祥日建立) |

| 拝殿 正面と側面から |

|

|

| 透かし塀と本殿 |

|

| 本殿 |

|

| 本殿木鼻・狛犬と象 |

|

|

| 虹梁と龍の彫刻 |

|

|

| 石柱 |

大太鼓奉納者名碑 |

|

|

| 700年式年大祭記念碑 |

砲弾 |

|

|

| 境内社・最上稲荷神社 |

|

|

| 稲荷神社の御眷属・お狐様 |

|

|

最上稲荷神社を護る肥前狛犬

肥前狛犬としては大柄で、阿吽が反対に置かれています。四角顔にアーモンドアイ、垂れ耳の下に付けられたクレオパトラカットがよく似合います。前脚には関節があり、肥前としては後期の作なのでしょうか?阿の口腔内の彫りが深く、厚い舌や牙が完全に表現されています。石の脆い部分に小さな穴が沢山開いていますが、保存状態は良好です。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| ご神木・大楠 |

|

|

| ご神木 |

|

|

| 推定樹齢310年のご神木・大楠 |

|

|

![]()