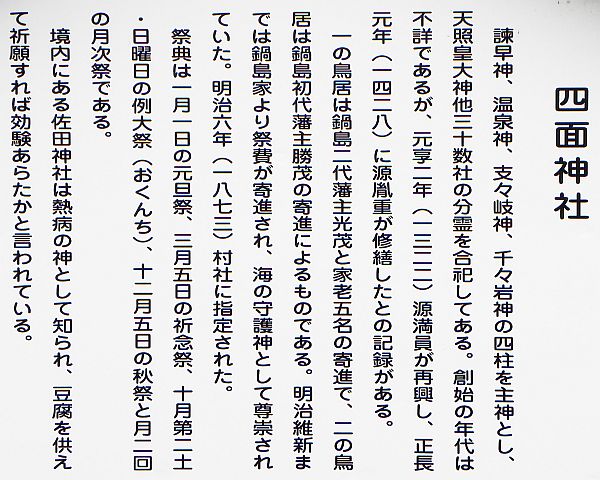

四面神社

佐賀市嘉瀬町中原2044(平成23年11月5日)

東経130度15分34.53秒、北緯33度14分37.89秒に鎮座。

この神社は嘉瀬小学校の北約700mに鎮座しています。

207号線北に参道入口が有り、鍋島二代藩主・光茂公と鍋島藩5名の家老が寄進された一の肥前鳥居が建立されています。ここから参道が北に400m程続き、寛永11年(1634年)鍋島初代藩主勝茂公寄進の二の肥前鳥居を潜り、神橋を渡ると神社に行き着きます。藩主寄進の二基の鳥居や参道の長さ等からも、藩政時代のこの社への崇敬の深さが偲ばれます。

神社正面左には四面神社の神門、右には佐田神社の鳥居が建立されています。境内に入ると参道正面に、文政4年生まれの狛犬が護る唐破風付き入母屋造りの拝殿、三間社流造の本殿が建立されています。境内右には佐田神社の拝殿・本殿が

建立され、境内周囲には石祠・石仏等が祀られています。

御祭神:諌早神、温泉神、支々岐神、千々岩神

祭礼日:1月1日・元旦祭、3月5日・祈年祭、10月10日・例祭(おくんち)、12月5日・秋祭、月2回・月次祭

境内社:佐田神社、金神、稲荷社他

由緒:諌早神、温泉神、支々岐神、千々岩神の四柱の神を主神とし、天照皇大神他三十社の分霊が合祀されている。創始の年代は不詳だが平胤貞(たねさだ)が建久3年(1192)に再建したとの記録がある。国道207号線の旧道沿いの一の鳥居は鍋島二代藩主、光茂と鍋島藩5名の家老の寄進で、二の鳥居は寛永11年鍋島初代藩主勝茂の寄進によるものである。また明治維新まで鍋島家より祭費として毎年米五石が寄進されており、海の守護神として尊崇されていた。神殿の建築様式や、大規模な参道からみて、嘉瀬津が佐嘉地方の海上交通の要港として栄えていたことがうかがえる。

祭典は、3月5日の祈年祭、10月10日の例祭(おくんち)、12月5日の秋祭、1月1日の元旦祭と、月2回の月次祭である。

神社の境内にある佐田神社は、熱病の神様として知られ、豆腐を供えて祈願すれば効験著しいというので古くから参詣者が多かった。その創始は詳らかでないが、口碑によれば俊寛僧都が嘉瀬に隠棲中に建立したとも言われている。昔からこの神様は疱瘡の神様として崇敬されていたが、その由来するところは判明しない。四面神社は明治6年10月村社に列せられた。

(「佐賀市地域文化財データベースサイト さがの歴史・文化お宝帳」より)

207号線北の参道入口

此処から神社までは凡そ400m、一般道と共用の参道が真っ直ぐ北に延びています。 |

|

参道入口に立つ一の肥前鳥居

鍋島二代藩主・光茂公(寛永9年5月23日(1632年7月10日)〜元禄13年5月16日(1700年7月2日))と鍋島藩5名の家老の寄進。 |

|

| 参道の様子 |

|

| 神社近くの参道の様子。右の建物は嘉瀬元町公民館。 |

|

神社近くに建つ二の肥前鳥居

寛永11年(1634年)鍋島初代藩主勝茂公の寄進。 |

鳥居に掛かる額「四面宮」 |

|

|

拝殿前、文政4年生まれの狛犬

縦長の蹲踞の姿勢で、横に張り出した耳と小顔が特徴的な狛犬です。吽は右前脚で小さな玉を踏みつけているようです。きりっとした目元で、威厳のある表情が素敵ですね。先代を模した物なのでしょうか?この時代の狛犬としては全体的に造形が古い感じが残っています。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| (文政4年(1821)辛巳11月吉祥日建立) |

| 拝殿 |

|

| 本殿 |

|

| 稲荷社 |

石祠群 |

|

|

| 宝物庫? |

|

|

|

![]()