八幡大神宮

高槻市芝生町1-9-27(平成24年1月4日)

東経135度36分59.36秒、北緯34度49分30.81秒に鎮座。

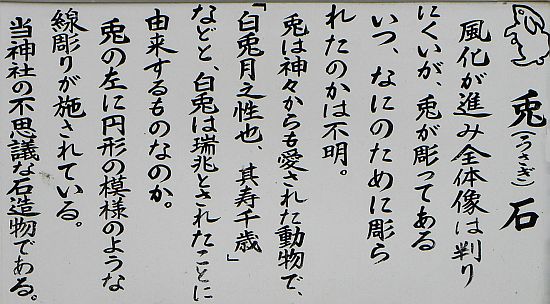

この神社は芥川右岸近くに鎮座しています。玉垣が巡らされた境内入口には鳥居型の提灯掛けが立ち、数m先に鳥居が建立されています。境内に入ると右に手水舎が配され、左奥には山車庫が建立され、中央石段上に鳥居型の提灯掛けが立ち、保7年生まれの浪速狛犬が護る向拝のない入母屋造りの拝殿、白塀内に本殿と境内社が建立されています。又、石垣には、風化が進み全体像が判りづらくなっていますが、何故か兎が彫ってあります。

御祭神:応神天皇(誉田別尊)

祭礼日:不明

境内社:天神社

由緒:当社の創立の年代は不詳であるが、貞観元年(859)九州の宇佐八幡宮を山城国男山に奉遷の節、当地の住民が、その神輿を奉舁した縁で、当社を営み応神天皇を祀って八幡大神宮としたと伝えられている。

往昔、石清水八幡宮の祭礼には当社の氏子社参して輿丁を奉仕するのを例としたという。

元の神域は芝生集落内にあったが、後に現在地に移座して奉安しあげた(年代不詳・集落内に「古宮浦」の小字がある)。

明和6年(1769)に本殿修復。天保5年(1834)から天保7年(1836)にかけて、境内の整備が行われた記録が残っている。

いまでは鎮守の杜としての環境を形成し「芝生の八幡さん」として広く人々に親しまれ、五穀豊穣・家内安全・交通安全・安産・必勝の御神徳あらたかな神様として篤い崇敬をうけている。

末社 天神社 御祭神:管原道真

境内地一帯の小字名を「天神山」という。

延喜元年(901)菅原道真左遷され西下の途、当地で暫時休息され、たまたま見事な霊芝があるのをみて、芝生と名付けられたという。後に菅公の神徳を仰慕し、勧請合祀したとの説話があるが、この故記を証するものはない。

学問・文芸・書道の神様として崇敬されている。

| 社頭 |

|

| 明神鳥居 |

鳥居に掛かる額 |

|

|

| 境内の様子 |

|

| 上の境内への入口 |

|

| 境内社:天神社 |

山車庫 |

|

|

| ご神木 |

|

|

| 兎石 |

|

|

![]()