大津神社

泉大津市若宮町4(平成18年1月3日)

この神社は南海本線・泉大津駅の北東約250m、駅前ロータリーから北東に真っ直ぐ進んだ角に鎮座しています。

『大津神社HP』によると、大津神社鎮座の起源は「小津の泊まり」に祀られた小祠であったといわれます。その後鎌倉時代に八幡大神を勧請し、以来「若宮八幡宮」と称していましたが、明治41年に、宇多神社、神明神社、菅原神社の三社を合祀し、事代主神社を境内社として合併し、式内粟神社を境内に移転した際に、大津の総鎮守として、大津神社と改称されました。

若宮八幡宮の創建は不詳です。けれど社号標に「鴉の杜・式内粟宮、大津神社」とあったので宮司さんにお聞きしたところ、昔、この辺りの浜は「鴉の杜」と呼ばれ、松林が遠目に黒々と見えたからとか、神功皇后が府中へ御幸されるときに、小津の泊りより御上陸御上船になり、送迎の里人は、皆黒装束に身をつつみ、命をお出迎え申し上げたそうです。里人で満ちあふれた神社の杜の様子がカラスのようであったので、以来、「鴉の杜」と呼ばれるようになった、との伝承が残っているとのこと。そうとう古い時代からあったことを伺わせます。また、別に伝わる一説では、天喜年間、源頼義に従い奥州に従軍した和泉三郎が、奥州安部頼時貞任等を追討した功績により和泉郡下條郷を領し、此地に八幡大神を鎮祭したともいわれています。

宇多神社は、その昔、小津の泊りの一地点に海上風波鎮護の神社として、素盞嗚尊をまつったものであるといいます。

神明神社は、天正年間の根来戦乱の際に淡輪大和守徹齋が一族郎党十八家を率いて、大津に来て隠れました。その時、新たに一社を創建して同家の氏神、神明神社の神像を奉斎し、以来、淡輪家の氏神として崇敬されてきたものが、次第に崇敬者が増え、遂に地方一円の神社となったものであるといいます。

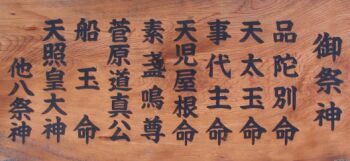

御祭神は下記写真でどうぞ。

余談ですが、ここ「大津(おおつ)」はもともと「小津(おづ)」と呼ばれていたようで、「小津」は、「国津・国府津」から転じたものといわれ、和泉国の国府の外港という意味だそうです。古くから畿内地方における良港として広く知られていたようで、土佐日記(承平五年(935))には「小津」という地名で、更級日記(康平二年(1059)頃)にはすでに「大津」と記載されています。明治以降に大津村、大津町となり、昭和17年の市制施行時に、すでに滋賀県・大津市があったために、大津の上に泉州の「泉」をつけて泉大津市となりました。(大津神社HPより)

|

| 社号標 |

神社入り口 |

|

|

表参道の文政10年(1827)生まれの浪花狛犬。

堂々とした体格ですが、若干の剥落があります。 |

|

|

|

|

| (文政10年(1827)建立) |

| 拝殿 |

本殿 |

|

|

| 拝殿の屋根には飛び狛が二匹。ブーちゃん顔で可愛い子です。 |

|

|

| 木鼻の狛犬と象 |

|

|

| 虹梁の虎と麒麟の彫刻 |

|

|

裏参道入口にいる文化11年(1814)生まれの浪花狛犬。

三角にツンと突き出た高い鼻が特徴です。 |

|

|

|

|

| (文化11年(1814)3月建立) |

裏参道に居る文政3年(1820)の狛犬。

阪神大震災ででも落ちたのでしょうか?阿吽とも顔がかけています。 |

|

|

|

|

| (文政3年(1820)11月吉日建立) |

| 末社・稲荷社(宇迦之御魂大神)入口と社殿 |

|

|

| 建立年代不明の稲荷社の浪花狛犬 |

|

|

| 境内社・戎社 |

戎社の挙鼻・荒波と鯛 |

|

|

| 大津神社の公式サイトはこちら。 |

|