熊野神社

大分市津守1364(平成20年7月25日)

東経131度37分32.67秒、北緯33度12分17.77秒に鎮座。

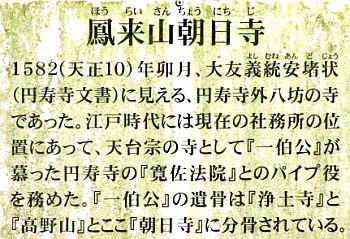

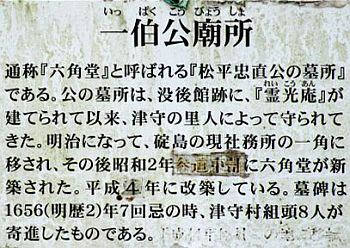

この神社は碇島(碇山)の山頂に鎮座しています。碇島はその昔、神功皇后が船の碇を結わえたという伝承の残る山で、本当に昔はこの辺りまで海だったのでしょう、地面を掘ると海の砂が出て来るそうです。この標高56mの碇山山頂に熊野神社があるのですが、神社入口には大きな鳥居が建ち、幾重にも折れ曲がった坂の参道を上がるわけですが、途中には「鳳来山朝日寺」、平家石、石仏群、「一伯公廟所」等々、ついつい寄り道してしまいたくなるような見どころがたくさんあり、上り坂も余り苦にはなりません。境内入口の山門を入ると、正面に見える拝殿の屋根はこの地域独特の千鳥破風の下に龍の鬼瓦付きの唐破風が付けられるという超豪華な造りで、三間社流造りの本殿も大きく立派です。帰りがけに境内入口から下を見下ろすと、大分市街が海まで広がっていました。

御祭神:国狭槌尊、豊斟渟尊、伊弉冉尊、事解男命、速玉男命、軻遇突智命。

境内社:立石尾神社、金比羅宮

由緒:旧郷社で、伝承によると、建久7年(1196)に豊後の守護職となった大友能直が、「庄ノ元」に紀州熊野三山大権現を勧請して創建したといわれています。文禄2年(1592)大友氏が没落した後は神殿は春日神社に移されてしまいました。

江戸時代の始め、津守に配流となった越前の松平忠直(一伯公)が当社を篤く崇敬し、社殿等を再建しました。

明治44年(1911)に現在の碇島に遷座し、その際、もともと碇島に鎮座した愛宕神社を合併し、「津守神社」と改称しましたが、昭和6年には社号を「熊野神社」に戻しました。

本殿は明治44年遷座の際に旧宮地から移築されました。

詳しくは「熊野神社由緒書き」にてどうぞ

| 神社遠景 |

|

| 神社入口に建つ一の明神大鳥居 |

|

|

参道途中に建つ「鳳来山朝日寺」 |

|

| 参道途中の二の台輪鳥居 |

平家石 |

|

|

一伯公廟所近くに祀られている石仏

この他にも沢山の石仏がありました。 |

|

|

|

参道途中に建つ「一伯公廟所」 |

|

| 参道の様子 |

石段の参道と境内入口の山門 |

|

|

山門前にいる昭和9年生まれの狛犬

コンクリート造りで、かなりデフォルメ化された狛犬です。吽にはチョコンと角のような物が付けられています。片島大分社の狛犬とそっくりです。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| (昭和9年(1934)10月建立) |

拝殿前の昭和9年生まれの狛犬

阿は口中に玉を含み、吽は角を付けています。眉毛や目鼻だちが目立つ、見ていて楽しい狛犬です。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| (昭和9年(1934)7月1日建立) |

| 拝殿 |

|

| 拝殿の屋根はこの地域独特の千鳥破風の下に龍の鬼瓦付きの唐破風が付けられるという超豪華な屋根となっています。 |

拝殿向拝彫刻の龍 |

|

|

| 拝殿木鼻は狛犬と象です。 |

|

|

| 三間社流造りの本殿 |

|

| 神楽殿 |

末社:立石尾神社 |

|

|

| 境内入口から見下ろすと、大分市街が海まで広がっていました。 |

|

|

![]()