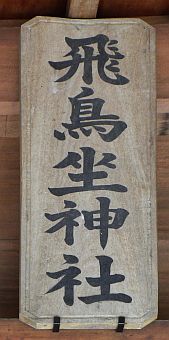

飛鳥坐(あすかにいます)神社

高市郡明日香村飛鳥707-1(平成23年1月8日)

東経135度49分30.13秒、北緯34度28分35.24秒に鎮座。

この神社は飛鳥寺や蘇我入鹿首塚の北東、124号線沿いの鳥形山という小山に鎮座しています。

入口には 「式内大社飛鳥坐神社」の社号標が立ち、鳥居右には古来より湧き出る井戸水で、平安時代の歌集『催馬楽』にも詠まれている飛鳥井があります。境内へは石段で上がっていきますが、途中に祖父がこの社の宮司であった国文学者・民俗学者の折口信夫歌碑があり、又参道脇には陰陽石や力石、万葉歌碑等が置かれ、楽しい散策が出来ます。社務所を過ぎると右手におんだ祭が斎行される神楽殿と西良殿が配され、左の石段上に拝殿・本殿が建立されています。

参拝後も参道は未だ奥に続き、「むすびの神石」を過ぎると左手に境内社の入口があり、八十萬神社、白髭神社、八幡神社、八坂神社・金毘羅神社、飛鳥山口神社、奥の社等が森の中に良く整備された形で祀られています。

この社には氏子がなく、飛鳥家が87代に亘りお護りしているという事実には驚愕。ご苦労の多いことと思われますが、今まで絶えることなく存続させてきたという事は素晴らしい事で、賞賛に値しますよね。

御祭神:事代主神、飛鳥神奈備三日女神、大物主神、高皇産霊神

祭礼日:元旦祭・1月1日、例祭 おんだ祭・2月第1日曜日、祈年祭・2月17日、大祓式(茅の輪潜り)・6月30日、七五三詣・11月15日、新嘗祭・11月23日、大祓式・12月31日

境内社:払戸社、八十萬神社、白髭神社、八幡神社、八坂神社・金毘羅神社、飛鳥山口神社、奥の社

由緒:創建の詳細・場所に関しては不明なるも、『旧事本記』に「大己貴神(中略)次娶坐辺津宮高津姫命、生一男一女、児都味歯八重事代主神、坐倭国高市郡高市社、亦云甘奈備飛鳥社」(大己貴神(大物主神)が高津宮命を娶り一男一女を儲け、その子事代主神を飛鳥社の神奈備に坐せて)とあり、また「出雲国造神賀詞」(奈良・平安期の出雲国造がその代替わりごとに朝廷に参向して奏上したもの)には、「賀夜奈流美命能御魂乎、飛鳥乃神奈備爾坐天」(賀夜奈流美命(飛鳥神奈備三日女神)の御魂を飛鳥の神奈備に坐せて)とある。

すなわち大国主神が国土を天孫にお譲りになる際、わが子である事代主神を始めとする神々を天孫の守護神としてその神霊を祭らせた。その際に皇室守護の神として、事代主神とその妹神とされる賀夜奈流美命(飛鳥神奈備三日女神)の神霊を奉斎されたのが当社の起源とされる。

文献による当社の初見は、朱鳥元(686)年7月の『日本書紀』で「奉幣 於居紀伊国国懸社 飛鳥四社 住吉大社」とある。これは天武天皇の病気平癒の祈願のため、国懸神社と住吉大社とともに幣帛が奉られたものである。平安期の書物『日本紀略』には天長6(829)年3月に「賀美郷甘奈備山飛鳥社同郡同郷鳥形山遷依神託也」とありこの時に現在地に遷座した。

また当社が近世に元伊勢と称していたのは、現在地に遷座する以前に同地が天照大神を一時お祀りしていたとの伝承に由来するが、この場所に関しては諸説あって判然としない。

室町初期の正平3(1348)年8月、後村上天皇より金五十枚を賜り、中ノ社を再建したが、その後は足利氏にかなりの領地を没収され、明応期(1492-1501)には嗣子が幼年のため越知氏に併呑されて現在の社地となった。

江戸初期の寛永17(1640)年10月に初代高取藩主となった植村家政は、高取城の鬼門にあたる当社を深く信仰された。元禄11(1698)年には社殿を改築し大規模な遷座祭を行ったが、享保10(1725)年に里からの火災により、この時の社殿の大半を焼失し、安永10(1781)年に高取藩8代藩主・植村家利によって再建された。

近代に入り、明治21(1888)年保存資金として内務省より金百円、宮内省より金五十円が下賜されている。

植村家利による再建から200年以上経過し本殿・拝殿が老朽化してきたことから、平成13(2001)年4月吉野の丹生川上神社上社が大滝ダムの建設に伴い遷座するに際し、同上社を当地に移築し再建した。

なお当社には氏子がなく、崇神天皇に初代太宗直比古命が「飛鳥直(あすかあたい)」姓を賜って以来、飛鳥家が87代に亘りお護りしている。

(「飛鳥坐神社公式サイト」より)

式内社(名神大)で、旧社格は村社。

延喜式神名帳には「飛鳥坐神社四座」とある。現在の祭神は事代主神、高皇産靈神、飛鳥神奈備三日女神(賀夜奈流美乃御魂)、大物主神の四座であるが、多くの異説がある。

『大神分身類社鈔』 -- 事代主命・高照光姫命・木俣命・建御名方命

『五郡神社記』 -- 大己貴命・飛鳥三日女神・味鋤高彦神・事代主神

『社家縁起』 -- 事代主命・高照光姫命・建御名方命・下照姫命

『出雲國造神賀詞』 -- 「賀夜奈流美乃御魂乃飛鳥乃神奈備爾坐天(賀夜奈流美の御魂の飛鳥の神奈備に坐て)」との記述がある。

また、当社地が天照大神を初めて宮中の外で祀った地「倭笠縫邑」であるとする伝承もあり(有力な説は大神神社摂社の檜原神社である)、近世には元伊勢とも称していた。

創建の由緒は不詳であるが、『出雲國造神賀詞』に「賀夜奈流美命ノ御魂ヲ飛鳥ノ神奈備ニ坐テ皇孫命ノ近守神ト貢置」とあり、大国主神が皇室の近き守護神として、賀夜奈流美命の神霊を飛鳥の神奈備に奉斎したとある。また『日本書紀』朱鳥元年(686年)7月の条に「奉幣 於居紀伊国国懸神 飛鳥四社 住吉大社」とあり、天武天皇の病気平癒祈願のため幣帛が奉られた。『日本紀略』によれば、天長6年(829年)、神託により、雷丘から現在の鳥形山へ遷座した。

寛永17年(1640年)に高取城に入った高取藩初代藩主・植村家政は、高取城の鬼門に当たる当社を深く信仰した。享保10年(1725年)に里からの火災により社殿の大半を焼失したため、天明元年(1781年)に高取藩8代藩主・植村家利により再建された。平成13年(2001年)再建から200年を経て社殿が老朽化してきたことから、吉野の丹生川上神社上社が大滝ダム建設に伴い移築するに際し、旧社殿を譲り受け再建した。

2月第1日曜日(元は旧暦1月11日)のお田植神事「お田植祭(おんだまつり)」には夫婦和合の所作があり、奇祭として知られている。境内には、男性器を模した石が多く安置されている。

境内には、江戸時代に式内小社飛鳥山口坐神社(あすかやまぐちにますじんじゃ)が遷座している。大山津見命、久久乃之知命、猿田彦命を祀る。「飛鳥山」はかつての皇室の御料林であり、その山神を祀ったものと考えられるが、旧鎮座地は不明である。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

| 社頭 |

|

| 手水舎 |

社号標

「式内大社飛鳥坐神社」 |

|

|

飛鳥井

古来より湧き出る井戸水で、平安時代の歌集『催馬楽』にも詠まれている。 |

|

|

| 入口に立つ明神鳥居 |

鳥居に掛かる額「飛鳥社」 |

|

|

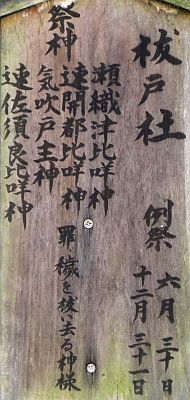

境内社:払戸社

瀬織津比咩神・速開津比咩神・気吹戸主神・速佐須良比咩神 |

|

|

| 石段の参道 |

|

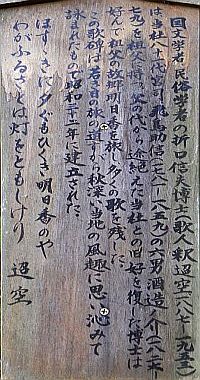

石段参道途中右側にある折口信夫の歌碑

「ほすすきに 夕雲ひくき 明日香のや

わがふるさとは 灯をともしけり 迢空」 |

|

|

参道左に置かれている陰陽石と力石

男性は左手、女性は右手で力石を持ち上げられると願いが叶うと言われています。 |

|

|

| 参道の様子 |

|

| 参道左に祀られる合社 |

|

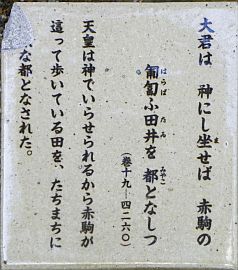

参道右にある大伴御行の万葉歌碑

大君は 神にし坐せば 赤駒の 腹這(はらば)ふ田居(たい)を 都となしつ

(天武天皇は神でいらせられるから、赤駒が這って歩いている田を、たちまちに立派な都となされた。) |

|

|

| 社務所?と参道 |

|

神楽殿・西良殿

左がおんだ祭が斎行される神楽殿で、神楽殿の西に西良殿が配されています。 |

|

| 社殿の建つ境内入口 |

|

| 妻入りの大きな拝殿 |

|

| 拝殿に掛かる額 |

拝殿内の様子と本殿瑞垣 |

|

|

| 流造りの本殿 屋根と正面 |

|

|

| 拝殿左の神饌殿 |

|

| 拝殿から奥へと続く参道沿いに置かれている「むすびの神石」 |

|

| 境内社入口 |

|

| 境内社の境内 |

|

| 境内社群 |

境内社:八十萬神社 |

|

|

境内社:白髭神社

一説に猿田彦神をお祭りしていると言われています。 |

|

|

| 白髭神社前に置かれたお狐様 |

|

|

| 境内社:八幡神社拝殿 |

|

| 八幡神社本殿 |

|

八幡神社本殿を護る明治26年生まれの狛犬

逞しい丸尾タイプです。毛の流れが自然でスムーズです。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| (明治26年(1893)旧8月立之) |

| 境内社:八坂神社・金毘羅神社と中央に陰陽石 |

|

| 境内社:金毘羅神社 |

境内社:八坂神社 |

|

|

| 陰陽石 |

|

| 境内社 |

陰陽石 |

|

|

境内社:飛鳥山口神社

江戸期に遷座した式内小社。元の鎮座地は不明ですが、

飛鳥山は皇室の御料林で、その山神を祀ったものと考えられています。 |

|

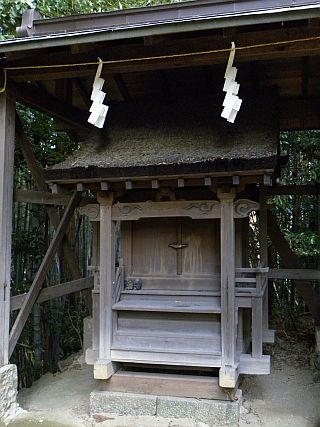

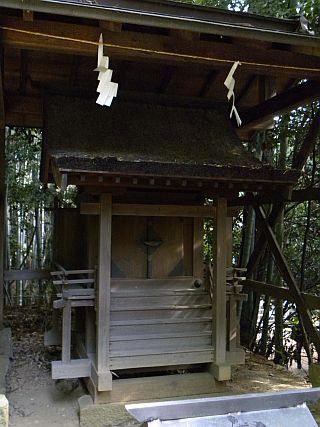

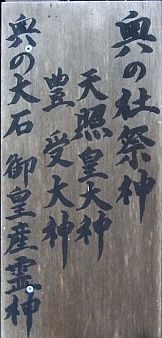

境内社:奥の社

元伊勢とされ天照大神・豊受大神をお祀りしています。 |

|

|

| 参道途中に咲いていた櫻 |

|

|

![]()