宇都宮神社

玉名郡玉東町木葉1164(平成24年4月6日)

東経130度37分24.46秒、北緯32度55分6.92秒に鎮座。

この神社は木葉小学校の北約100m、山を背にした景色の良い場所に鎮座しています。

入り口の鳥居の後ろ、石段途中に遠くから見える大きな楠が聳えていますが、この木は春日神社の勧請時に植えられた物と伝わり、推定樹齢が約1300年。風雪に耐えこの地の歴史、人々の生活などを長い間見下ろしてきたと思われる、堂々たる楠の巨樹です。石段を上がり境内に入るとすぐ脇に「皇紀2600年紀念」に造られた狛犬がお出迎え。緑に囲まれた境内には沢山の樹木が生え、正面に千鳥破風付き入母屋造りの拝殿、後ろに中門と透かし塀、優雅で大きな流造の本殿が建立されています。

又境内には伊形霊雨詩碑一家の歌詩碑や境内社等が点在しています。

御祭神:天津児屋根命、武甕槌命、宇都宮隆房公、宇都宮朝房公

祭礼日:11月19日

境内社:数社

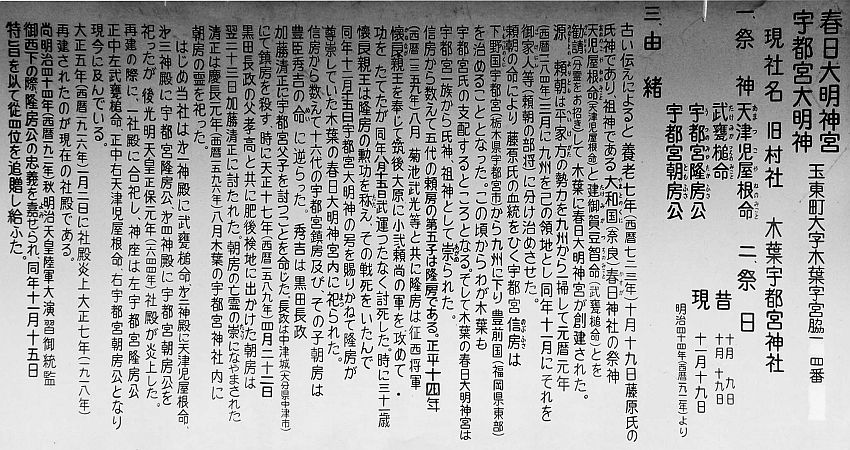

由緒:古い伝えによると養老7年(723)10月19日藤原氏の氏神であり、祖神である大和国(奈良)春日神社の祭神天津児屋根命と武甕槌命とを勧請して木葉に春日大明神宮が創建された。

源頼朝は平家方の勢力を九州から一掃して元暦元年(1184)3月に九州を己の領地とし同年11月にそれを御家人等(頼朝の武将)に分け治めさせた。

頼朝の命により藤原氏の血統をひく宇都宮信房は下野国(栃木県宇都宮市)から九州に下り豊前国(福岡県東部)を治めることとなった。この頃からわが木葉も宇都宮氏の支配するところとなる。そして木葉の春日大明神宮は宇都宮一族から氏神、祖神として崇められた。

信房から数えて五代の頼房の第五子は隆房である。正平14年(1359)8月菊池武光等と共に隆房は征西将軍懐良親王を奉じて筑後大原に小弐頼尚の軍を改めて功をたてたが同年8月15日武運つたなく討死した。時に31歳。懐良親王は隆房の勲功を称え、その戦死をいたんで同年12月15日宇都宮大明神の号を賜りかねて隆房が尊崇していた木葉の春日大明神宮内に祀られた。

信房から数えて十六代の宇都宮鎮房及び、その子朝房は豊臣秀吉の命に逆らった。秀吉は黒田長政 加藤清正に宇都宮父子を討つことを命じた。長政は中津城(大分県中津市)にて鎮房を殺す。時に天正17年(1589)4月22日黒田長政の父考高と共に肥後検地に出かけた朝房は翌23日加藤清正に討たれた。朝房の亡霊の祟りになやまされた清正は慶長元年(1596)8月木葉の宇都宮神社内に朝房の霊を祀った。

はじめ当社は第一神殿に武甕槌命、第二神殿に天津児屋根命、第三神殿に宇都宮隆房公、第四神殿に宇都宮朝房公を祀ったが 後光明天皇正保元年(1644)社殿が炎上した。再建の際に、一社殿に合祀し、神座は左宇都宮隆房公 正中左武甕槌命、正中右天津児屋根命、右宇都宮朝房公となり現今に及んでいる。

大正5年(1916)1月2日に社殿炎上 大正7年(1918)再建されたのが現在の社殿である。

尚明治44年(1911)秋明治天皇陸軍大演習御統監御西下の際、隆房公の忠義を嘉せられ、同年11月15日特旨を以て従四位を追贈し給うた。

| 入口に立つ明神鳥居 |

鳥居に掛かる額

「宇都宮大明神」 |

|

|

| 石段参道の様子 |

|

| 境内入り口 |

|

| 境内の様子 |

|

| 千鳥破風付き入母屋造りの拝殿 |

|

| 拝殿内の様子 |

|

| 中門と透かし塀 |

|

| 透かし塀と三間社流造の優雅な本殿 側面と裏面から |

|

|

| 猿田彦大神 |

石祠 |

|

|

| 境内に咲く桜 |

|

![]()