若宮八幡宮

菊池郡菊陽町津久礼429(平成24年4月8日)

東経130度49分23.41秒、北緯32度51分22.64秒に鎮座。

この神社は菊陽町役場の西南西約900mに鎮座しています。参道の入口は207号線に面しており、一の鳥居から北に向かって約120m程に神社の入口があります。神社入口に立つ二の台輪鳥居は、町指定文化財になっている古い物で、左右には綺麗に刈られた躑躅が沢山植えられています。石段を上がると境内入口で、綺麗に掃き清められた境内正面に、千鳥破風付き入母屋造りの拝殿、奥の透かし塀内に流造の本殿が建立されています。その他、境内には御神馬舎や境内社、石碑等が見られます。

とても綺麗に整備された、清々しい神社でした。

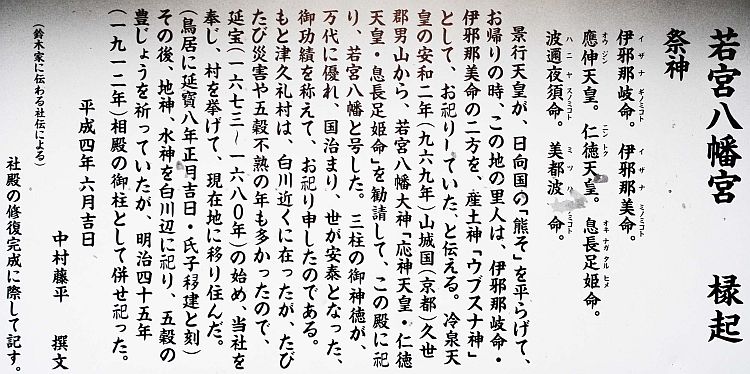

御祭神:伊邪那岐命、伊邪那美命、応神天皇、仁徳天皇、息長足姫命、波邇夜須命、美都波命

祭礼日:不明

境内社:猿田彦大明神、管原神社

由緒:景行天皇が、日向国の「熊そ」を平らげて、お帰りの時、この地の里人は、伊邪那岐命・伊邪那美命の二方を産土神「ウブスナ神」として、お祀りしていた、と伝える。冷泉天皇の安和2年(969)山城国(京都)久瀬郡男山から、若宮八幡大神「応神天皇・仁徳天皇・息長足姫命」を勧請して、この殿に祀り、若宮八幡と号した。三柱の御神徳が、万代に優れ、国治まり、世が安泰となった、御功績を称えて、お祀り申したのである。

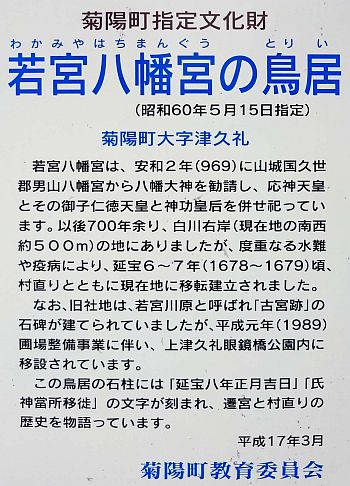

もと津久礼村は、白川近くに在ったが、たびたび災害や五穀不熟の年も多かったので、延宝(1673〜1680)の初め、当社を奉じ、村を挙げて、現在地に移り住んだ。(鳥居に延宝8年正月吉日・氏子移建と刻)

その後、地神、水神を白川辺に祀り、五穀の豊じょうを祈っていたが、明治45年(1912)相殿の御柱として併せ祀った。

| 207号線脇にある参道入口 |

|

| 参道入口に立つ一の明神鳥居 |

鳥居に掛かる額 |

|

|

| この後、参道は真っ直ぐ北に向かって約120m程続きます。その間参道右には一定間隔で桜の木が植えられ、満開の木の下を歩くのはさぞや気持ちが良いことだろうと思われます。 |

|

| 社頭 |

|

| 神社入口に立つ、町指定文化財の二の台輪鳥居 |

|

|

| 石段参道と境内入口 |

|

| 境内の様子 |

|

| 千鳥破風付き入母屋造りの拝殿 |

|

| 拝殿内の様子 |

|

| 透かし塀内の流造本殿 |

|

| 境内社:猿田彦大明神 |

|

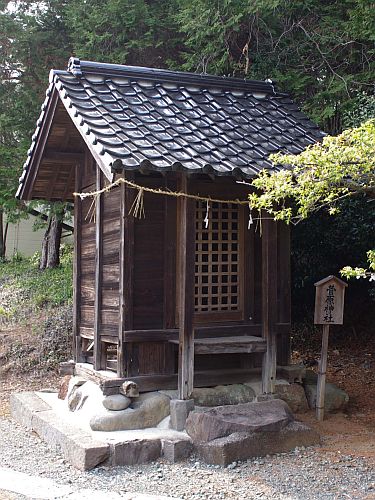

| 境内社:管原神社 |

御神馬舎 |

|

|

| 波邇夜須命 美都波命 |

社殿石垣改築記念碑 |

|

|

| 御神木・イチョウ |

|

|

| 参道の八重桜 |

|

|

| 境内前に整然と植えられ、綺麗に手入れされている躑躅 |

|

|

![]()