熊手八幡宮

仲多度郡多度津町西白方200(平成21年3月30日)

東経133度44分16.46秒、北緯34度15分20.73秒に鎮座。

この神社は東白方海岸の南に鎮座する広大な神域をもつ古社です。道路際に横幅の広いどっしりとした明神鳥居が建ち、そのすぐ後ろに参道狛犬、随神門内にも珍しい町指定有形文化財の変わった木製狛犬もいます。

随神門を潜り境内に足を踏み入れると、入口付近とはうって変わって広々とした感じの境内に、拝殿、絵馬堂、社務所等がゆったりと配されています。又、多数の境内社も祀られ、明治期の一村一社制を考えるとこの社の産土神としての範囲の広さを現しています。

御祭神:応神天皇、神宮皇后、比売神

例祭日:10月1・2日

境内社:石神神社、愛宕神社、稲荷神社、出雲神社、若宮神社、高良神社、元祭神社、八坂神社、大地主大神

由緒:社伝によると、昔神功皇后が三韓征伐の帰途、風波の難を逃れてこの地に避難され、出発に際し旗・熊手(兵器の一種である鉄製)を止め置かれました。村人はこれを祀って、熊手八幡と呼ぶようになったと伝えられています。

道隆寺温故記には延久5年(1073)白方八幡宮の荒廃が著しく再建したとあり、多度津地域の八幡神社の中では最も古社のようです。

その後江戸時代にも文明13年(1481)・寛文11年(1671)・正徳4年(1714)・宝暦9年(1759)の修理の記録があり、明治21年には幣殿・拝殿を改築、神饌殿・絵馬殿を新築し、同23年本殿を改築しました。

文政12年(1829)京極家はこの社を産土神とし、祭祀の方法が整えられ、明治以降も郷社として多度津町において最も崇敬された神社でした。

江戸時代初期「白方八幡宮」と称していたようですが、中期には「熊手八幡宮」と改称。

維新後の明治26年(1893)には熊手八幡神社と改称し、同44年(1911)神饌幣帛料供進神社に指定されました。

第二次大戦後の昭和25年には「熊手八幡宮」と復称されました。

(神社名鑑、香川県の神社より)

| 神社入口 明神鳥居 |

|

鳥居後ろにいる文化8年生まれの狛犬

この狛犬は讃岐ではやや変わり種といえます。目鼻立ちが全然異なり、体も横幅が広く、尾も上から下にストレートで流れています。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| (文化8年(1811)8月吉祥日建立) |

| 随神門 |

社号標

「弘法大師産神

熊手八幡神社」 |

|

|

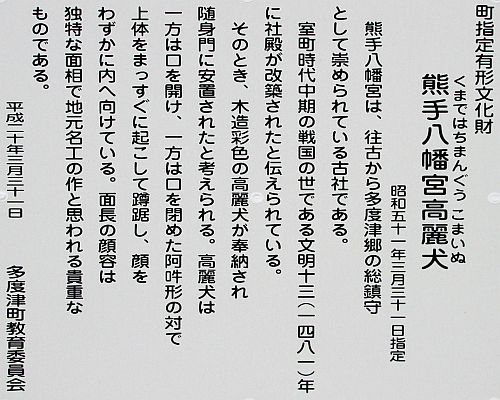

随神門内にいる町指定有形文化財の木製狛犬

室町時代中期の文明13年の建立と推測される狛犬で、どちらかというと狼系の顔つきをしています。吽には角があり、鬣は古式に則り阿吽で替えてあります。上体を真っ直ぐに起こし長い後ろ脚を折りたたむ姿ははじめを彷彿とさせます。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| (文明13年(1481)建立) |

| 千鳥破風・唐破風付きの豪華な拝殿 |

|

拝殿前、嘉永6年生まれの狛犬

こちらは完全に讃岐タイプですが、残念なことに阿の上顎が欠け足下に置かれています。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| (嘉永6年(1853)正月吉日建立) |

| 本殿 |

|

| 社殿全景 |

|

|

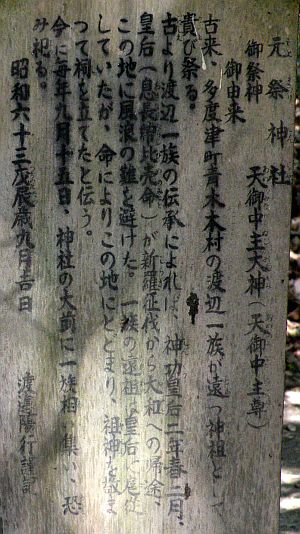

境内社:元祭神社 |

|

| 境内社:石神神社 |

|

|

| 境内社:愛宕神社 |

境内社:出雲神社 |

|

|

| 境内社:八坂神社 |

境内社:大地主大神 |

|

|

| 境内社:若宮神社 |

境内社:若宮神社 |

|

|

| 境内社:稲荷神社 |

|

|

| 末社群 |

末社群 |

|

|

| 境内社:高良神社 |

拝殿と繋がる社殿 |

|

|

| 境内左右の様子 |

|

|

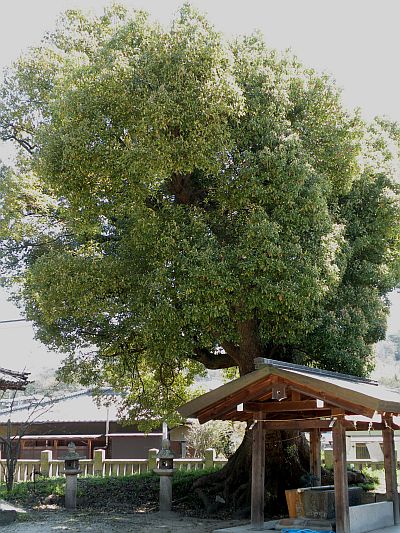

| 御神木 |

|

|

|

![]()