武雄(たけお)神社

知多郡武豊町上ケ8(平成21年11月22日)

東経136度55分26.71秒、北緯34度51分7.23秒に鎮座。

この神社はJR武豊線・武豊駅の北約300mに鎮座しています。明治11年、長尾村と大足村二か村が合併する時に、それぞれの村の産土神である武雄神社と豊石神社の頭文字をとって武豊村となったと言う、現町名の由来ともなった由緒有る神社です。

入口から境内までは三基の鳥居が立ち、境内入口には檜皮葺の蕃塀が建てられています。その間に赤い社殿の境内社が祀られ、厳めしいけれどチョッと惚けた感じの常滑焼きの狛犬がいました。

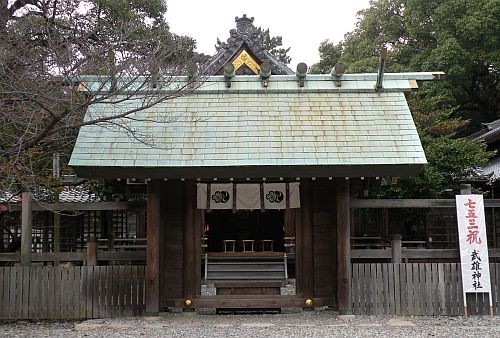

境内は広々と明るく、又、清々しく、奥の鎮守の杜手前に、板塀で繋がった感じの境内社拝所と武雄神社拝所、社務所が見えます。それぞれの拝所の奥にはもう一基ずつ鳥居が建立され、幣拝殿、本殿と続いているようです。

境外の北西角には境内社が三社祀られ、御神木の大楠の勢いよく聳える姿は見事でした。

御祭神:中扉・須佐之男命、左扉・大己貴命 少彦名命、右扉・弥五郎殿命

祭礼日:4月第2土・日曜

境内社:山ノ神社、祠峯社、若宮社、天神社、白山社、(以上長尾七宮の内の五社)秋葉社、金比羅社、御嶽社

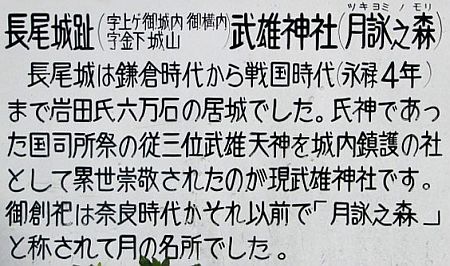

由緒:創建は不詳ですが、奈良時代かそれ以前の創建とされています。古来朝廷より従三位の神階を授けられ国司所祭の礼を享ける神社で、武雄天神と称し、長尾七社と称する広大な境外摂社を有した大社でもあります。境外摂社としての長尾七社とは、祠峯社、山の神社、白山社、天神社、八幡社、若宮社、

神宮社になります。

承久の変後は岩田遠江守朝弘がこの地に館を構え、長尾城を構築した際に、この社を城内並びに領内鎮護の社としたといわれています。その後も武門の神として代々の武将・藩主・領主より篤く崇敬を受けていました。

明治5年村社に列格し、昭和15年には郷社となっています。

又、古来より境内が景勝の地として世に聞こえ、「月詠の森」と称せられ、月の名所として知られています。

「武雄神社概要」はこちらで

| 二と三の鳥居中間、左側に祀られる境内社 |

|

境内社を守る昭和6年生まれの常滑焼きの狛犬

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

| (小島製陶所作 昭和6年(1931)未1月建立) |

| 三の鳥居と境内入口に作られた蕃塀 |

|

| 境内の様子 |

|

| 拝所 |

|

拝所奥に立つ木製鳥居と幣拝殿

幣拝殿に架かる額には「武雄天神宮」と書かれています。 |

|

| 瓦葺きの屋根と木々の間から垣間見える檜皮葺の屋根が本殿のようです。 |

|

| 西脇宮・居守社 |

東脇宮・東照宮 |

|

|

| 境内社拝所 |

|

| 境内社拝所奥に立つ鳥居 |

|

| 境内社幣拝殿 |

|

| 境内社本殿 |

|

| 御神木・大楠 |

|

| 社殿前から境内を振り返る |

|

![]()