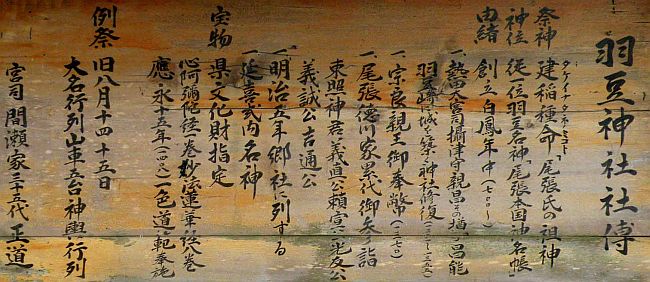

羽豆(はづ)神社

知多郡南知多町師崎明神山1(平成21年11月21日)

東経136度58分32.65秒、北緯34度41分34.94秒に鎮座。

この神社は知多半島の突端に鎮座している式内社です。表参道は247号線から師崎港フェリーターミナルに向かう途中にあるのですが、車を止める場所が無く、仕方なく私達は浜辺近くの東参道から参拝しました。

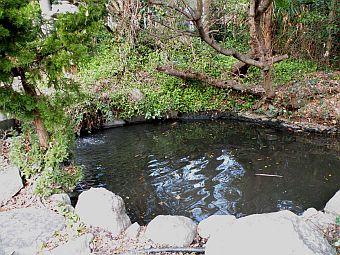

こちらには知多湾に向かって建つ大鳥居があり、鎮守の杜が国天然記念物に指定されている「羽豆神社の社叢」なのですが、風上側にある枝の成長が妨げられてできた風衝樹形の様子が良く見て取れました。海辺の石段参道は右や左に折り返しながら約70mほど登り、平坦な道に変わると石製の両部鳥居が建つ快適な参道に変わります。下の境内には神池があり、参道は神橋を渡って上の境内へと続いています。上の上の境内参道脇には「羽豆大明神」の幟旗がはためき、その奥に今回見てきた狛犬の中ではおそらく最古に近いと思われる、出来の良い狛犬が居ました。

本殿は大きな鞘堂に納められ、境内左右には沢山の境内社が祀られています。

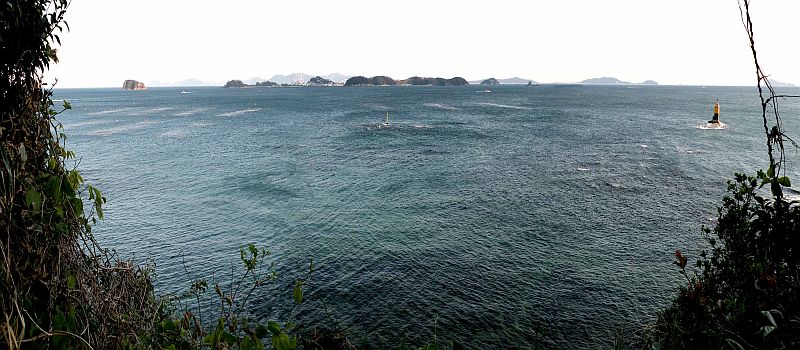

帰りがけには知多湾が一望の下に眼下に見えますが、複雑な色合いを見せる知多湾に浮かぶ篠島や、遠く渥美半島までが遠望できました。

御祭神:建稲種命「尾張氏の祖神」

祭礼日:旧8月14・15日

境内社:両皇大神宮、住吉社、春日社、厳島社、月読社、海神社、蛭子社、三狐社、八王子社、天神社、津島社、八幡社

由緒:白鳳年中鎮座

元亨年中(1312〜13)熱田大宮司摂津守親昌、城を築く

文和4年(1355)親昌猶子昌能により修復寄進

応安3年(1370)宗良親王より御奉幣

康応元年(1389)城主蜂屋光経造営

永享6年(1434)加賀守盛貞造営

明応9年(1500)田原城主戸田憲光造営

天正18年(1590)豊臣秀吉の検地で所領没収

慶長6年(1601)領主千賀重親造営

江戸時代は「幡頭崎八幡宮」と称していた

寛永18年(1641)火災焼失

宝暦10年(1760)造営

明治5年9月郷社

| 知多湾に向かって建つ大鳥居 |

|

| 東参道社頭 |

|

| 東参道は海辺の石段参道から始まり、右や左に折り返しながら約70mほど登ります。 |

|

|

|

| 平坦になった参道途中に建つ石製の両部鳥居 |

|

| 境内入口 |

|

| 神橋 |

神池 |

|

|

| 下の境内の様子と、上の社殿が建つ境内への入口に建つ明神鳥居 |

|

| 上の境内の様子 |

|

拝殿前にいる建立年代不明の狛犬

やや上向きで潰れ顔、胴長で、耳や尾は身体にピッタリと付いています。阿は殆ど口を開けていません。建立年代は記されて無かったのですが、この様な様式から私は1700年代前半までに作られた物ではないかと考えています。今回の旅の中では、この狛犬が一番好きなタイプです。

狛犬の拡大写真はこちらで |

|

|

|

|

| 拝殿 |

|

| 本殿鞘堂(本殿八幡造) |

|

| 境内社:八幡社 |

|

| 境内右側に祀られている社 |

| 境内社:津島社 |

境内社:天神社 |

|

|

| 境内社:八王子社 |

境内社:三狐社 |

|

|

| 境内社:蛭子社 |

境内社:海神社 |

|

|

| 境内左側に祀られている社 |

| 境内社:厳島社、月読社 |

境内社:春日社 |

|

|

| 境内社:住吉社 |

境内社:両皇大神宮 |

|

|

| 境内入口から参道を見下ろす |

|

知多湾に浮かぶ篠島

一般に海の色を表現するとき「エメラルドグリーン」と言いますが、この海はそれだけではなく、様々な色が組み合わさって複雑な色合いを見せ、又透明性も抜群で、久しぶりに「本当の海を見た〜。」という感じがしました。 |

|

| 表参道の様子 |

|

社号標

「延喜式内羽豆神社」 |

表参道入口に建つ明神鳥居 |

|

|

| 表参道社頭 |

|

![]()